こんにちは!関市市民活動センターのスタッフの田原です。

2025年3月3日(月)、岐阜県関市の「せきてらす じゆうなひろま 多目的ホール」にて地域委員会研修を開催しました!

今回は、関市合併20周年を記念し「今までとこれからの20年」をテーマに、地域の過去を振り返り、未来に向けた具体的なアクションを考える研修を行いました。

研修概要

対象は「地域委員会関係者」。主に地域委員会の役員の方々や部会員の方々が参加しました。

研修時間は120分。座学が30分、ワークショップを90分行いました。

座学では「データで見る今までとこれからの20年」と題し、人口動態など様々なデータを用いて地域の移ろいを解説しました。

ワークショップでは「地域委員会の言語化」を意図し、地域委員会で取り組んでいることを第三者に伝える練習(地域委員会とは?ということを言語化して伝える)を行いました。

地域委員会とは?

地域委員会は、それぞれの地域の特性をいかして住民主体の地域づくりを行う組織です。地域の課題は地域で検討・解決し、将来にわたって持続可能にしていくため、住民の力を最大限に発揮するための組織で、おおむね小学校区を単位にしてさまざまな団体や事業者が参加します。地域委員会の活動に対しては、市から活動のための交付金や職員を派遣するなど支援します。

また「地域の担い手不足」を解消するために、ペルソナシートを活用し「担い手像を明確化する」ことにも取り組みました。

研修内容

①(座学)データで見る今までとこれからの20年

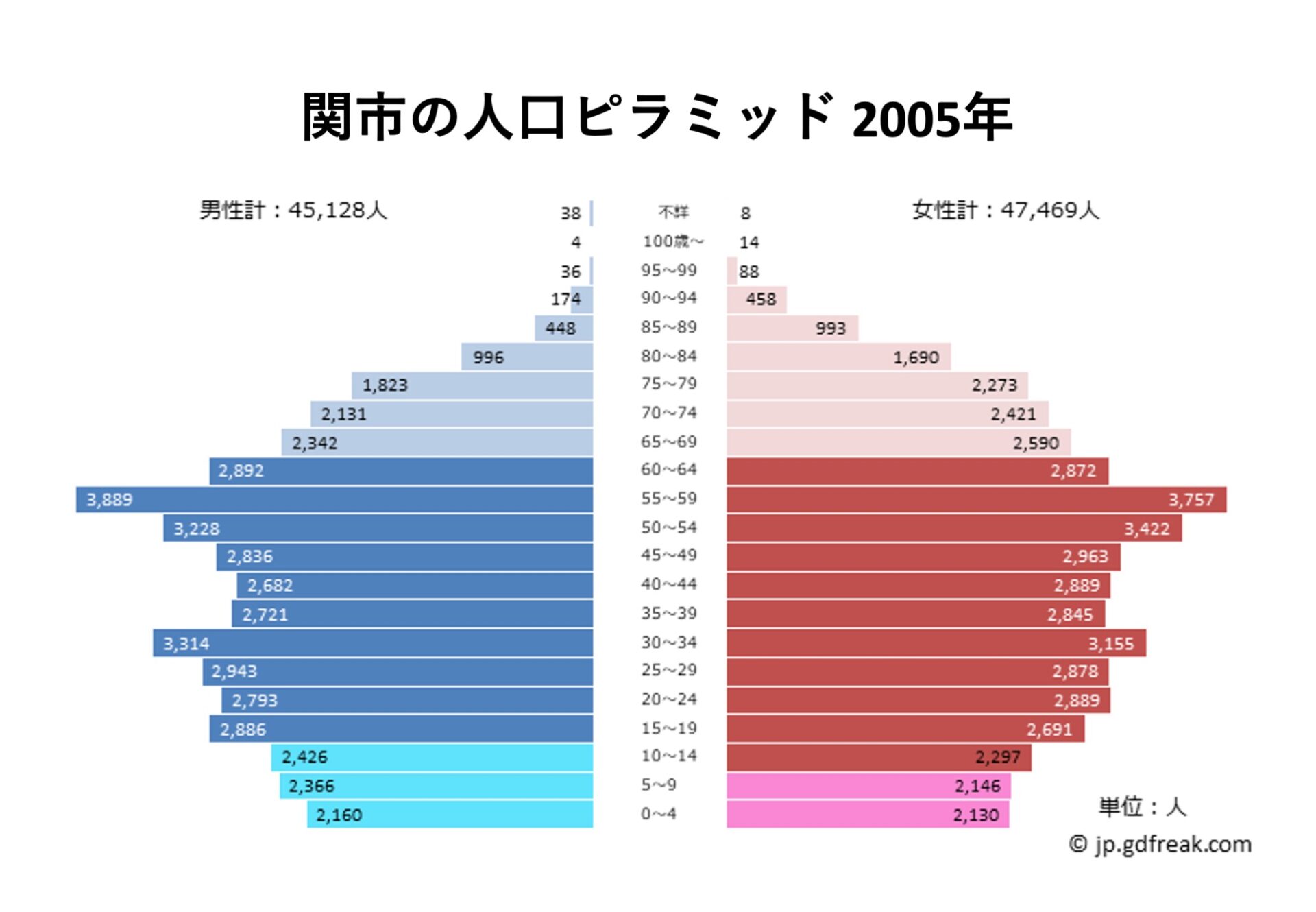

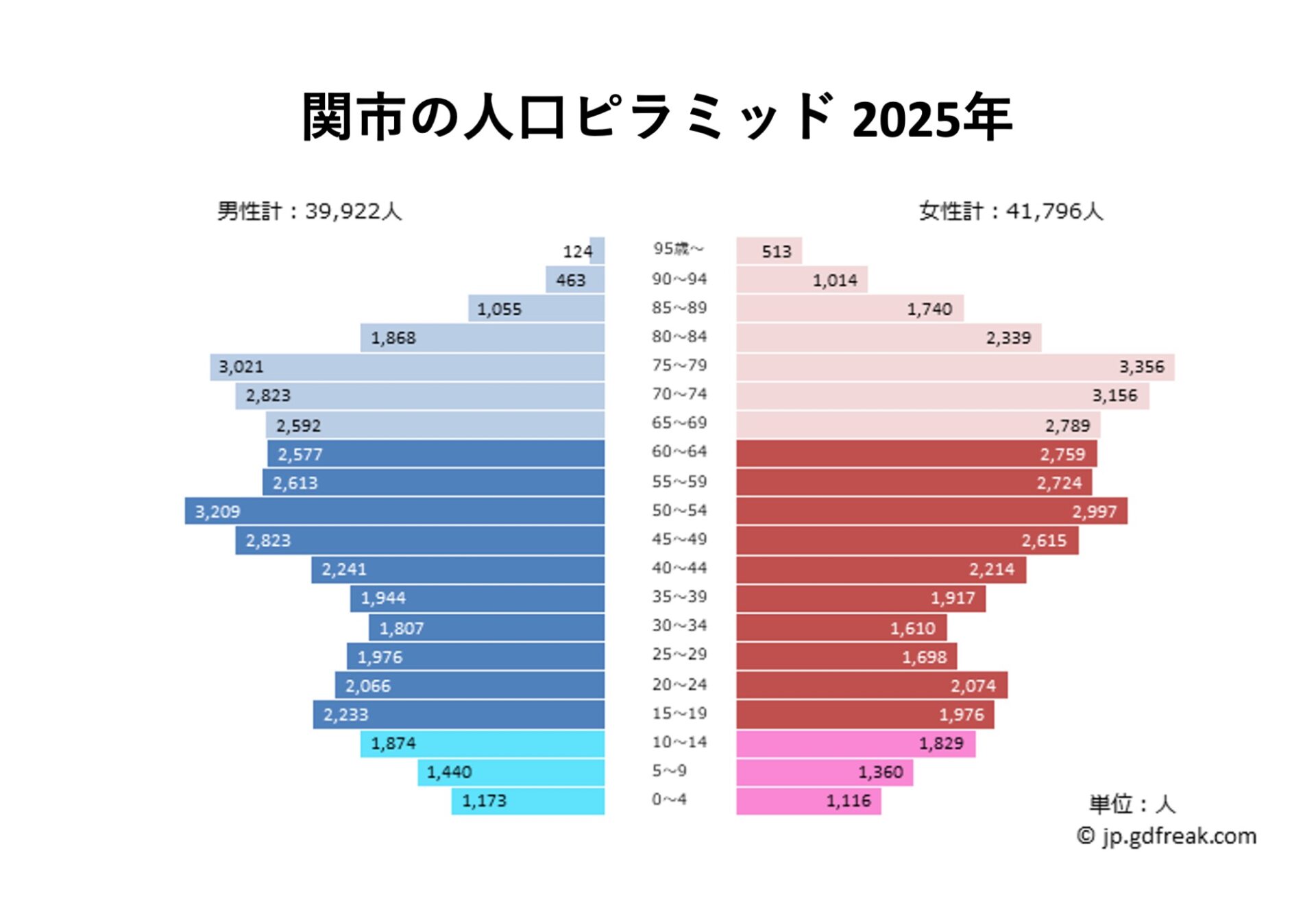

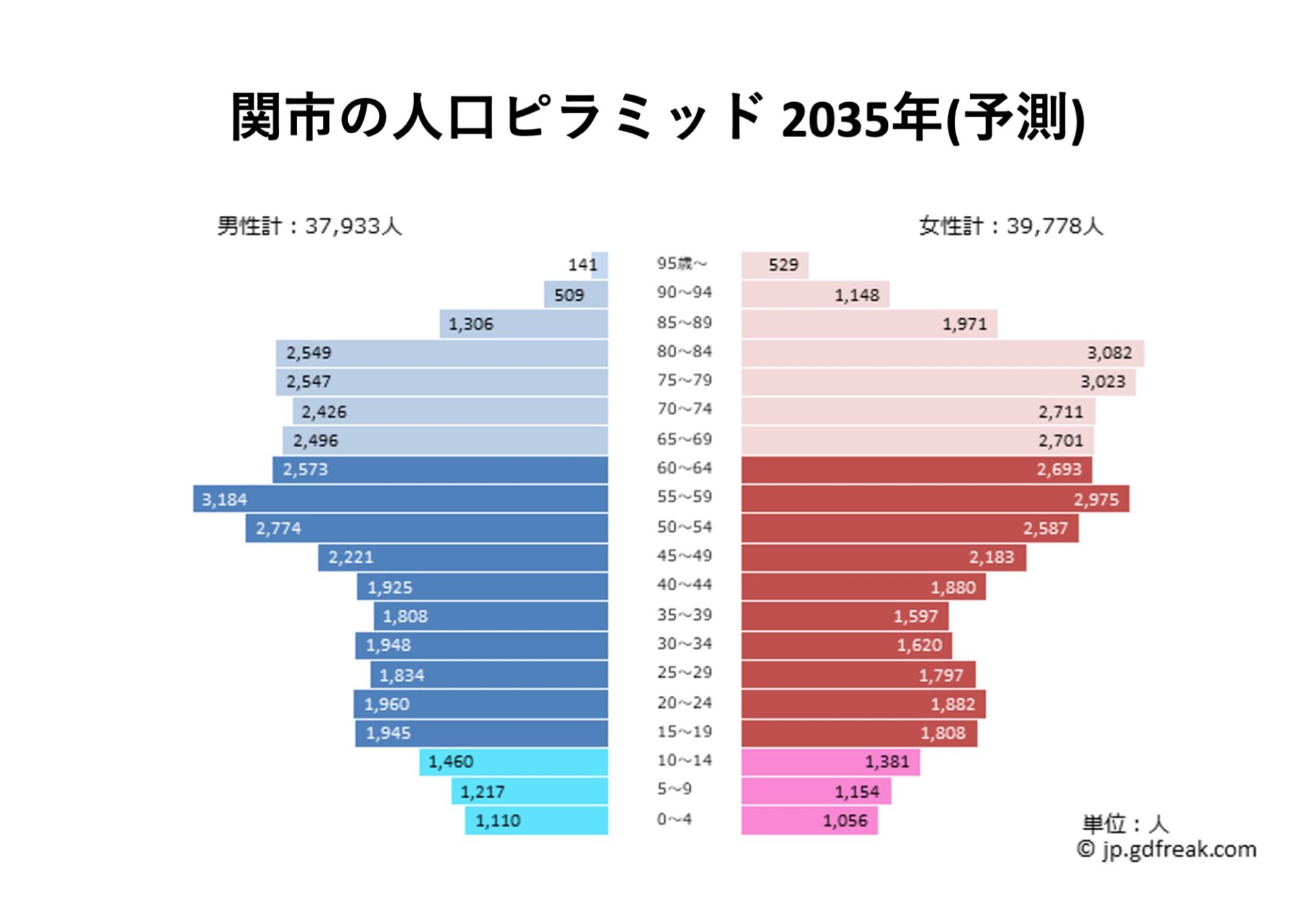

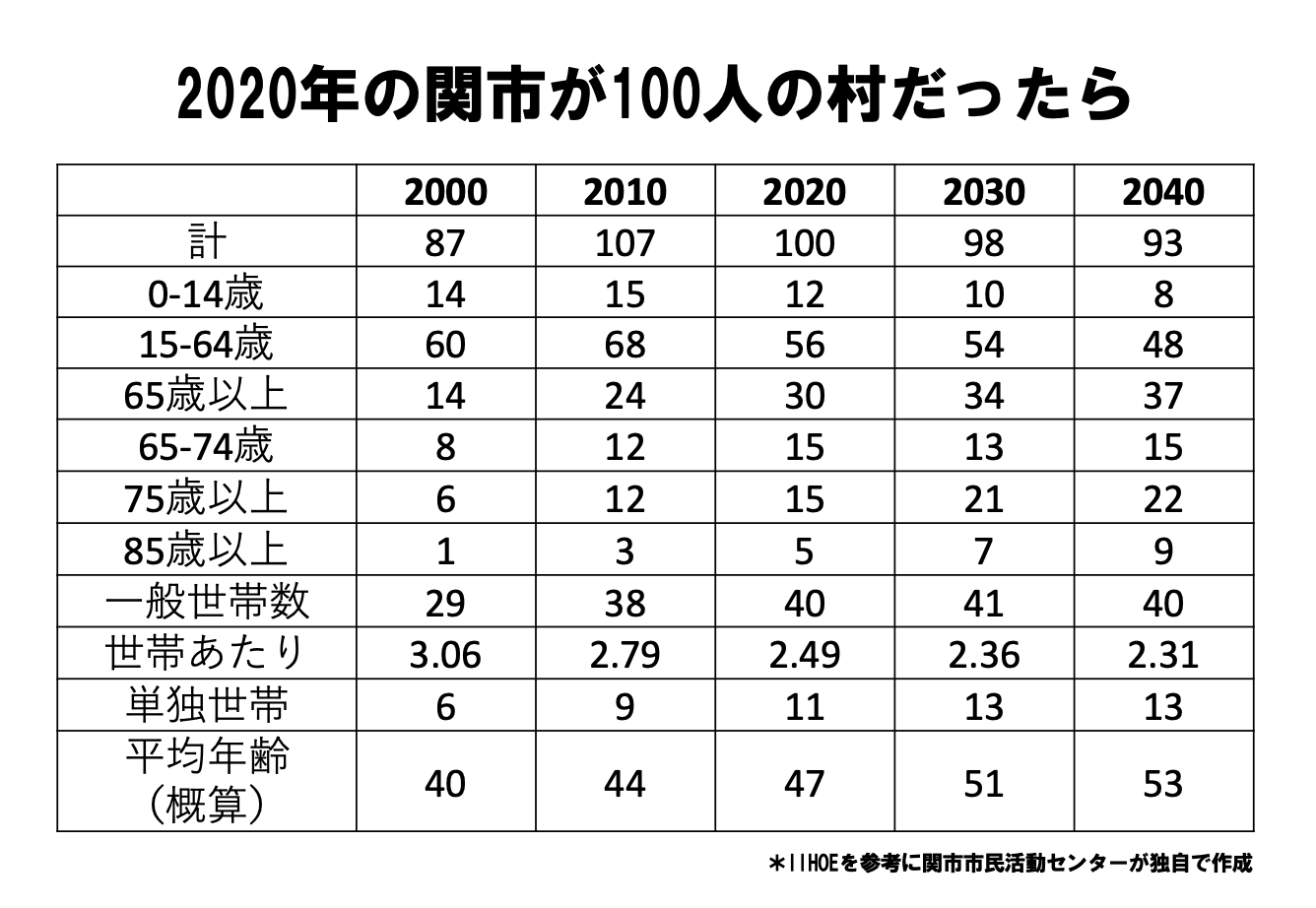

関市は2005年に人口にピークを迎え、その後右肩下がりになっているという現状をお伝えしました。細かくみていくと「年少人口(15歳未満)」「生産年齢人口」(15歳以上65歳未満)が減る一方で、高齢人口(65歳以上)が増加。更に、今後は「後期高齢者(75歳以上)」が増加すると予想されています。

また、核家族化が進み、単独世帯も増加していき、家族の支えがない方々が増える可能性があります(自助力の低下という言葉で説明しました)。

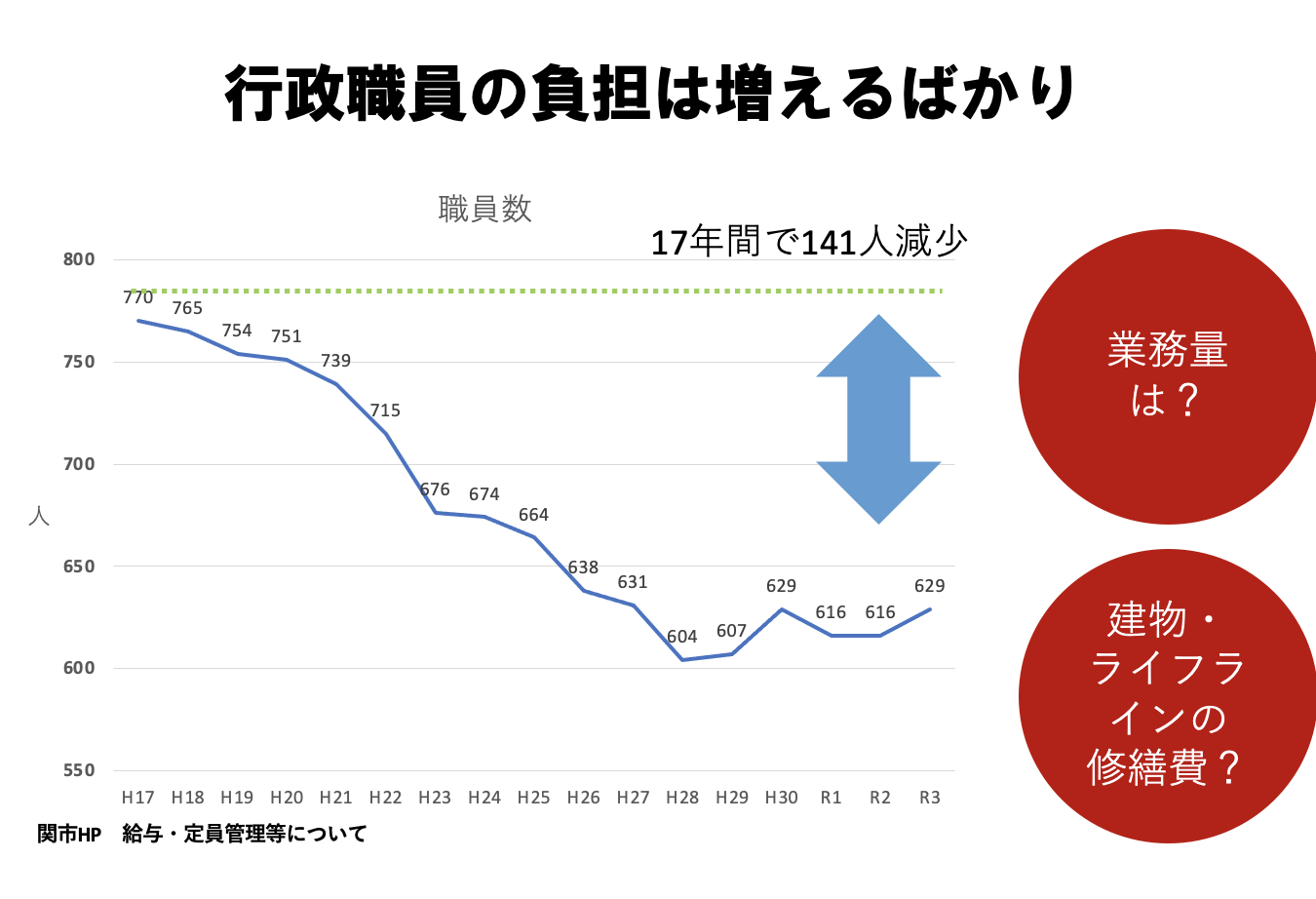

一方で、公的な支援に関しても八潮市交差点道路陥没事故があったようにインフラ・公共施設の高齢化が課題に。また、関市の職員は17年間(平成17年から令和3年)で141人減少している一方で、関市の標準財政規模は年々増加しており、職員1人あたりの業務量が増加しています。(公助も厳しい状況)

そのような状況の中で、より一層地域で支え合っていく共助が大切になってくるということをお話しさせていただきました。地域を共助の力で、支えているのが地域委員会です。

②地域の担い手発掘ワークショップ (地域委員会とは?/地域の関わり手明確化)

「2020年の関市が100人の村だったら」という仮説をもとに、人口動態を考えてみました。

これまで「地域の担い手」として中心的に活動されてきた60代〜70代の方々が2030年ごろには「後期高齢者」になることが予想されます。これは、いままで「地域を担っていた方々」が高齢化に伴い「地域から支えられる存在」へと移行していくことを意味しています。

そうした中で、1人の人が100歩進むというよりは、100人が1歩ずつ進んでいくような、多くの人が関われる、関わりやすい地域委員会を目指す必要があることをお伝えしました。

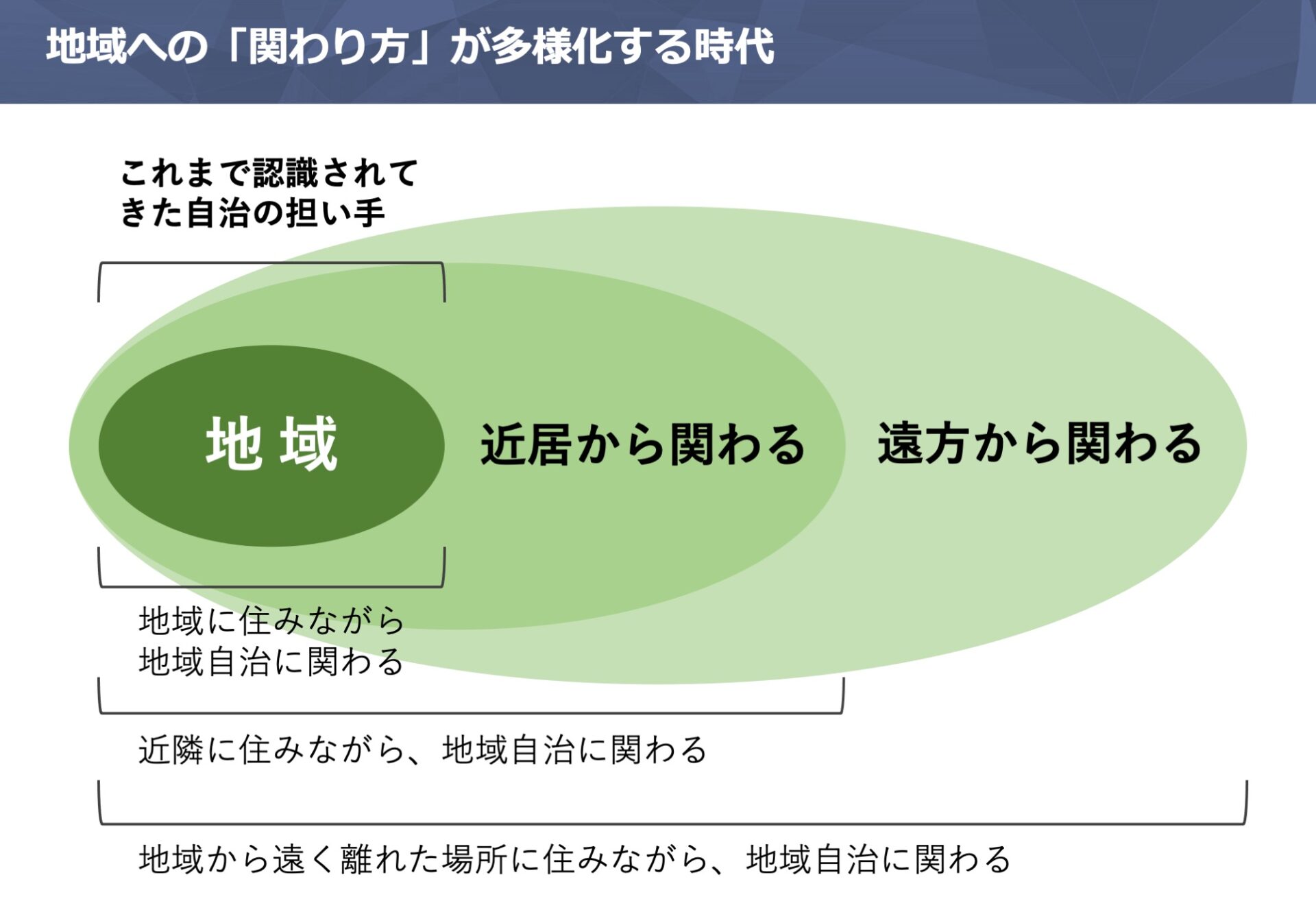

これまで「地域の担い手」というと「地域に住みながら地域活動を行う人」というイメージを持っている人が多いかも知れませんが、今後は地域への「関わり方」が多様化していく時代です。

例えば、地元(関市)から近隣(岐阜市や各務原市など)に転居された方が、地域委員会のお祭りや催しの時だけ地域に関わることができる仕組みや、東京など都心に住んでいながら「地域の情報発信」を手伝う仕組みなど、色々な人が関われる「関わりシロ」を作ることが重要ということを話しました。

1.地域委員会を説明するためのワーク

関市では「地域委員会」という仕組みを運用しています。地域委員会を簡単に説明すると、下記の通りです。

- 小学校区に1つ

- 地域課題を解決することを目的に設置

- 当該地域の自治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成される地域に開かれた組織

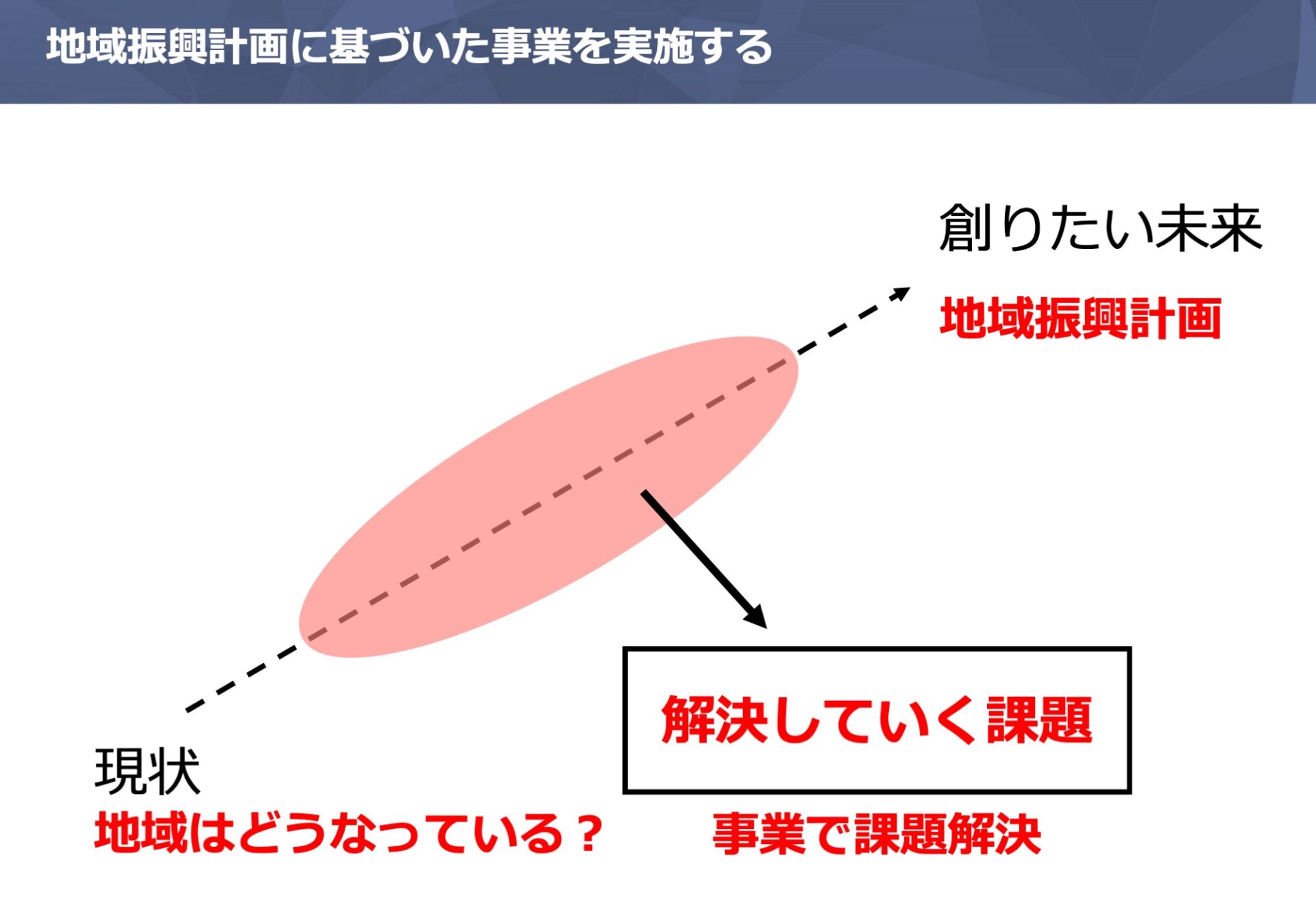

- 地域振興計画を定め、それに基づき事業を実施する

また、関市の多くの地域では、地域委員会の活動開始から10年が経過し「地域振興計画の見直し」がスタートしています。

その際に、地域委員会のことを知らない方々に対して「地域委員会のことをどのように説明するか?」ということが課題になってきます。

地域委員会の現場の方々からすると、当たり前のように行なっている地域活動を「言語化」して、わかりやすく他者に伝えるということが重要です。

下記のワークシートを用意し、地域委員会のことを知らない方々に、どのように自分たちのことを伝えるかを考えました。

地域委員会紹介シート_page-0001.jpg)

地域委員会紹介シート_page-0002.jpg)

ワークシート(PDF)はこちらからダウンロードすることができます。

地域委員会とは?や地域委員会の目指す理想像、何を大切にしているのか、どんな部会があり、どのように楽しく関われるかといった問いに答えられるようになるためのワークを行いました。

2.関わってほしい人を明確に描くワーク

「人がいない」「担い手がいない」と言っていても、何も始まりません。そのように現状を嘆くのではなく「こんな人に地域に関わってほしい」ということを描くために、ペルソナ設定ワークを行いました。

ペルソナシート.jpg)

ワークシート(PDF)はこちらからダウンロードすることができます。

「こんなもの書けない」「まったく想像できない」という声もチラホラありましたが、一方でスラスラと書けている方もいらっしゃいました。

中には「二刀流で有名な某メジャーリーガー」に関わってもらいたいと言った人も!!

地域活動は、人ありきです。

「自分たちの組織の課題を捉えていること」「自分たちの活動を未来へ繋いでいくこと」「バトンを渡していくこと」を日常的に考えておくことが大切です。

人の寿命は永遠ではありませんし、健康な身体がいつまで続くかもわかりません。その人がいなければ何ともならないという属人的な地域活動は持続可能ではありません。

率先垂範型のリーダーシップも必要ですが、特に若い世代を地域活動に取り込みたい場合は「活動の意義」をしっかりと伝えることが大切です。

私たち関市市民活動センターは、他県や他市の市民活動センターと比較しても「年齢が若い」組織になります。

経験不足という面は大いにありますが(色々とご指導お願いいたします!)、若者の気持ちをしっかりと捉えていることを自負しています。

私たちの肌感覚では「地域に関わりたい若者」は増えています。

「地域活動へ若者に関わって欲しい」「若者の気持ちを知りたい」という方は、ぜひ関市市民活動センターへお越しください。

お茶と茶菓子を楽しみながら、地域のことをお話ししましょう!

研修を終えて

データを見ながら地域の実情を考えるきっかけになりました。今まで肌感覚としてあった「人口減少」や「危機感」を数値で捉えることが出来たかと思います。

また、ワークショップの内容に関して、参加者の方からは「自分自身の考えをまとめる為の良い機会になった」という声も頂きました。

地域の担い手を増やすには、まずは「関わりシロ」を明らかにすることから始めると良いのではないかと思います!

ぜひ、お気軽に関市市民活動センターへご相談ください!